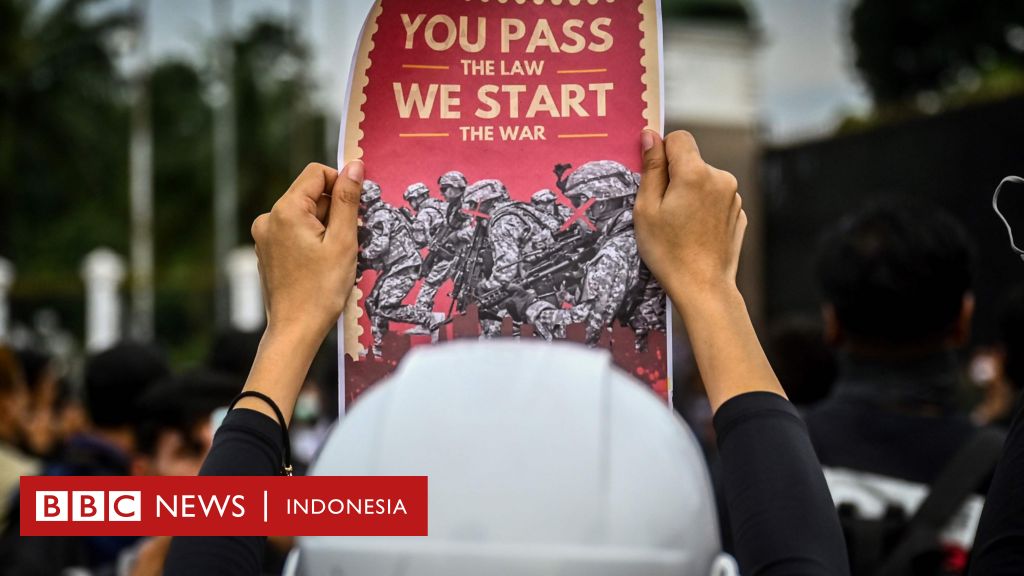

Demonstrasi mahasiswa menolak UU TNI: Mengapa berlangsung maraton dan menyebar ke banyak daerah?

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Demonstrasi mahasiswa menolak UU TNI berlangsung secara maraton dalam sepekan terakhir dan menyebar di berbagai daerah. Apa yang membedakan aksi ini dengan demonstrasi-demonstrasi sebelumnya? Apakah berpotensi membesar seperti demonstrasi pada 1998, yang menggulingkan rezim otoriter Soeharto?

Mahasiswa di berbagai kota turun ke jalan menolak Revisi UU TNI yang telah disahkan DPR pada 20 Maret lalu. Aksi unjuk rasa tak hanya berlangsung di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung, dan Surabaya, tapi juga berlangsung di Jayapura, Tasikmalaya, Sukabumi, Jember, Majalengka, Lumajang, Blitar Kupang hingga Ende di NTT.

Demonstrasi itu diwarnai intimidasi, kekerasan, dan penangkapan oleh aparat keamanan—yang melibatkan tentara. Banyak dari pendemo terluka demi menolak kembalinya dwifungsi ABRI.

Ketakutan akan masuknya tentara ke kehidupan sipil dalam Revisi UU TNI ini telah dibantah beberapa kali oleh pejabat pemerintah maupun TNI itu sendiri.

Di balik itu, demonstrasi ini mengingatkan kembali sejarah masa lalu saat gerakan mahasiswa berperan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia.

Mahasiswa menjadi kelompok pertama yang mempersatukan keberagaman Indonesia dalam ikrar Sumpah Pemuda 1928, mendorong kemerdekaan 1945, hingga menjatuhkan rezim Orde Lama dan Orde Baru.

BBC News Indonesia mewawancarai beberapa mahasiswa di Bandung, Semarang hingga Lumajang, untuk menggali sudut padang mereka tentang Revisi UU TNI, serta mengupas pandangan akademisi dalam melihat perbedaan demonstrasi ini dengan aksi-aksi sebelumnya.

Suara mahasiswa di Bandung – ‘Dalam perjuangan semua dikorbankan, bahkan nyawa sekalipun’

Sumber gambar, Yuli Saputra

Melalui pengeras suara berwarna merah, Ainul Mardhyah mengatur jalannya aksi demonstrasi menolak UU TNI yang digelar di depan gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (20/03) lalu.

Berasal dari keluarga petani di Sulawesi, mahasiswi perguruan tinggi negeri di Bandung ini memimpin sekitar 100 mahasiswa yang sebagian besar berpakaian hitam.

Aksi itu bukan kali pertama bagi perempuan dengan nama panggilan May ini. Sebelumnya, ia juga turun ke jalan untuk memprotes omnibus law, peringatan darurat, dan efisiensi anggaran.

Namun, aksi kali ini memiliki makna spesial dan mendalam bagi pengurus Front Mahasiswa Nasional (FMN) cabang Bandung Raya ini.

May khawatir UU TNI yang baru akan mengembalikan Indonesia ke masa otoriter Orde Baru, salah satunya ketika mahasiswa dilarang berserikat dan mengkritik pemerintah adalah sebuah risiko yang besar.

“Lebih baik mencegah daripada mengatasi. Jadi sebelum mengulang sejarah yang sama, yaitu dwifungsi ABRI di masa Orde Baru, lebih baik sejarahnya itu jangan diulang,” kata May, Jumat (28/03).

Sumber gambar, Yuli Saputra

Perempuan berusia 22 tahun ini memang tidak merasakan saat dwifungsi ABRI “mengontrol semua kehidupan sipil” di rezim Orde Baru.

Tapi dari sejarah yang dia pelajari, May bisa membayangkan begitu beratnya kondisi yang terjadi saat itu.

Terlebih, katanya, praktik-praktik yang dia sebut ‘militerisme’ di kampus-kampus sudah terjadi saat ini.

Dia mengaku pernah mendapat intimidasi dari petugas Keamanan dan Ketertiban Kampus (K3) yang menodongkan pentungan besi ke mukanya, saat berdemo tentang mahalnya UKT.

“Saya dilarang bersuara. Itu kan bentuk militerisme. Ini masih di tingkat bawah, apalagi UU ini disahkan. Berarti ke depannya, saya tidak hanya ditodong, tidak hanya ditutup mulut saya, tapi saya mungkin bakal dihilangkan,” ujar May.

Karena itu, May memilih turun ke jalan dengan segala risiko ancaman keselamatan dan keamanan yang akan diterimanya.

“Setelah aksi, mereka [aparat] masih mengejar saya. Tapi itu tidak menggoyahkan hati saya. Bahkan saya semakin berani. Di dalam perjuangan itu semuanya dikorbankan bahkan nyawa sekalipun,” ungkapnya.

Sumber gambar, Yuli Saputra

May pun mengaku, dia dan rekan-rekan mahasiswa tidak akan berhenti melawan hingga Revisi UU TNI dibatalkan, dan juga terus mengritik isu-isu lainnya, seperti RUU Polri.

Untuk itu, kata May, dirinya dan FMN tidak hanya menggelar aksi demonstrasi, tapi juga menyampaikan aspirasi dengan menggelar mimbar bebas, diskusi, dan pernyataan sikap melalui video yang diunggah di media sosial.

Organisasi FMN, kata May, menjalankan “strategi 3M” agar perlawanan terhadap isu UU TNI ini tidak meredup, yauti membangkitkan kesadaran tentang ancaman UU TNI, mengorganisasi mahasiswa dan terakhir melakukan demonstrasi.

Di ujung percakapan, May berkata “perubahan itu adalah karya berjuta-juta massa, yaitu seberapa banyak masyarakat yang sadar bahwa kita semua punya peran untuk berjuang dan mengubah bersama-sama.”

Gerakan mahasiswa dalam ‘pertempuran lima hari di Semarang’

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Aji Styawan

Gerakan maraton mahasiswa menolak UU TNI juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah.

Pada Kamis (20/03), mereka menggelar aksi ‘Black Block‘ atau melepas almamater sehingga bisa mengajak masyarakat sipil bersatu.

Tak berhenti, mahasiswa juga bergabung dalam Aliansi Rakyat Semarang melanjukan aksi ‘Okupasi lima hari di Semarang’ dari Minggu (23/03) hingga Kamis (27/03).

Salah satu peserta aksi, Din (identitas lengkapnya tidak diungkap dengan alasan keamanan) menceritakan bahwa aksi maraton yang dilakukan menginduk pada sejarah ‘Pertempuran Lima Hari di Semarang’.

Itu adalah peristiwa bersejarah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada15-20 Oktober 1945, saat transisi kekuasaan Jepang ke Belanda.

Tiga hari pertama, mereka melakukan aksi bermalam di depan gerbang Kantor DPRD Jateng, sebagai bentuk wujud okupasi masyarakat merebut ruang publik.

“Bertahan adalah bentuk cinta yang paling liar,” ungkap pemuda yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa di Kota Semarang.

Dalam aksi tersebut mereka membentangkan pamflet, membuat tulisan-tulisan perlawanan dengan pylox, hingga mengajak masyarakat nonton bersama pertandingan sepakbola Indonesia Vs Bahrain.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Aji Styawan

Kemudian hari keempat aksi berlanjut di depan kantor Balai Kota Semarang dengan berdoa bersama, hingga dilanjutkan bermalam di lokasi.

Pada hari kelima, mereka melakukan aksi berbagi takjil dan menyebarkan tulisan-tulisan perjuangan supaya menjadi bahan bacaan masyarakat luas yang melintas di Jalur Pantura.

“Okupasi urban selama lima hari ini sebagai kritik dan autokritik gerakan kepemudaan mahasiswa sekarang bahwa aksi-aksi itu tidak hanya dilakukan hanya sehari. Tapi itu berkelanjutan,” kata Din.

Selain meningkatkan kesadaran publik, kata Din, tujuan aksi itu adalah dibatalkannya Revisi UU TNI.

“Sebenarnya yang kita takutkan itu adalah adanya totaliter dalam sistem. Dalam arti militer yang mencoba masuk-masuk di ranah sipil,” ucapnya.

Sebelum Revisi UU TNI, Din mencontohkan, di daerahnya yakni wilayah Rawa Pening, Kabupaten Semarang, telah terjadi upaya pengerahan TNI di ranah sipil.

“Bahwa Rawa Pening itu akan dijadikan proyek strategis nasional di era Jokowi dan dalam runtutan-runtutan pembangunannya itu melibatkan TNI,” katanya, yang menyebut pengerahan TNI itu disebut membuat masyarakat sekitar ketakutan.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Umarul Faruq

Mahasiswa dari kampus lain di Kota Semarang, Fi mengaku bahwa dirinya memang tidak merasakan dwifungsi tentara di era Orde Baru. Namun, jejak literatur dan keterangan para korban masih merekam kekerasan yang terjadi dengan jelas.

“Bukan hanya jejak-jejak itu, tapi memang bekas dari masyarakat asli yang merasakan itu juga masih ada. Bukan hanya masyarakat tapi mahasiswa yang sekarang jadi masyarakat pun juga pernah merasakan hal itu, dan itu masih terasa sampai saat ini,” terangnya.

Gerakan ‘jihad’ mahasiswa Lumajang menolak lahirnya ‘New Orde Baru’

Sumber gambar, KOMPAS.com/MIFTAHUL HUDA

Di Lumajang, Jawa Timur, ratusan mahasiswa berdemonstrasi di depan kantor DPRD menuntut revisi UU TNI dibatalkan, Senin (24/03). Dalam aksi itu dilaporkan dua orang mahasiswa terluka.

Salah satu orator dalam aksi itu adalah Muhammad Maskur.

Saat ditemui Jumat (28/03) lalu, Maskur dengan suara berapi-api menyebut UU TNI berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI.

“Dwifungsi ABRI di masa Orba sangat kelam. Nilai-nilai kemanusiaan dihilangkan. Banyak demonstran yang hilang, seperti Wiji Thukul. Ada juga Petrus [penembakan misterius],” kata Maskur.

“Ini yang menjadi ketakutan kami sebagai mahasiswa, lahirnya era New Orde Baru. Kami sebagai mahasiswa dan manusia tidak bisa diam apabila kehidupan dan demokrasi dibungkam.”

Sumber gambar, Efendi Murdiono

Selain itu, Maskur juga mengkritik pembahasan dan pengesahan RUU TNI yang berlangsung sangat cepat serta tak melibatkan masyarakat sipil.

Kegelisahan itu telah menutup rasa takut Maskur dan mahasiswa lain di wilayahnya untuk turun ke jalan.

“Rasa takut sudah terhempas jauh. Semangat kami adalah semangat jihad, kami berjuang untuk rakyat yang terancam oleh UU ini,” kata Maskur yang ayahnya bekerja sebagai guru honorer.

Selain itu, kata Maskur, aksi yang mereka lakukan sebagai bentuk “solidaritas, kepedulian dan menguatkan suara seluruh mahasiswa di Indonesia yang turun ke jalan di banyak tempat”.

Libur Lebaran, ujarnya, pun tidak menyusutkan semangat mahasiswa di Lumajang untuk terus memperjuangkan penolakan atas UU TNI.

“Tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan aksi lagi jika suara yang disampaikan sebelumnya belum ada kepastian sampai ke pusat.”

Mengapa demonstrasi Revisi UU TNI berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya?

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Umarul Faruq

Bukan hanya di tiga kota itu, aksi mahasiswa juga terjadi di banyak wilayah, dari Jakarta, Tasikmalaya, Sukabumi, Jember, Majalengka, Blitar, Kupang hingga Ende, NTT.

Aksi demonstrasi diwarnai intimidasi, kekerasan, dan penangkapan oleh aparat keamanan—yang melibatkan tentara.

Melihat hal itu, peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Irine Hiraswari Gayatri, menyebut setidaknya ada empat hal yang membedakan demonstrasi menolak UU TNI ini berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya.

Pertama adalah skala wilayah aksi yang luas dan durasi yang berlangsung berhari-hari.

Irine melihat, demonstrasi Revisi UU TNI berlangsung cepat, masif (seolah tanpa jeda), dan melibatkan berbagai daerah, “Bahkan di tempat-tempat yang sebelumnya tidak memiliki tradisi demonstrasi yang kuat,” katanya.

“Aksi protes ini melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah kali ini lebih meluas dan sudah melibatkan banyak elemen masyarakat.”

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Hal itu, tambah Irine, tidak lepas dari faktor kedua, yaitu penggunaan media sosial.

Irine mengatakan di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, pengorganisasian demonstrasi masih bergantung pada komunikasi langsung dan tradisional, meskipun saat itu media sosial sudah ada.

“Sekarang media sosial memainkan peran besar dalam mengorganisir, menginformasikan, dan menyebarkan aksi secara lebih cepat dan luas, bahkan memungkinkan pergerakan yang lebih terkoordinasi. Ini membawa perubahan dalam cara mahasiswa dan masyarakat umum dapat berpartisipasi dalam protes,” ujarnya.

Selain itu, ujarnya, media sosial juga mendorong penyebaran arus informasi atau isu nasional, hingga ke daerah-daerah.

“Penyebaran wawasan terkait dampak militerisme ini juga menandakan bahwa isu tersebut sudah melampaui batasan geografis dan munculnya kepedulian bersama tentang dampak dari kebijakan itu,” kata Irine yang menjadi salah satu peneliti gerakan mahasiswa pada 1998, yang dituangkan dalam buku berjudul ‘Penakluk Rezim Orde Baru Gerakan Mahasiswa ’98‘.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Fransisco Carolio

Ketiga, Irine melihat aksi mahasiswa menolak Revisi UU TNI ini lebih terstruktur dan terkoordinasi. Hal itu, katanya, berbeda dengan aksi di masa awal Reformasi 1998 yang seringkali spontan, walau akhirnya terorganisir.

Terakhir, isu yang diperjuangkan oleh mahasiswa terfokus pada kebijakan yang spesifik.

“Demonstrasi menentang UU TNI kali ini lebih fokus pada satu isu spesifik, yaitu kebijakan legislatif tentang peran TNI dalam politik. Sementara, pada masa SBY atau Jokowi, demonstrasi seringkali berkaitan dengan berbagai isu sekaligus—mulai dari kenaikan harga bahan bakar, isu-isu ekonomi [Omnibus Law], hingga kebijakan publik yang lebih umum [misal UU PKS].”

Sumber gambar, Getty Images

Senada, pengamat politik dan keamanan dari Universitas Padjajaran, Muradi mengatakan media sosial memberikan ruang besar bagi mahasiswa untuk menyerap arus informasi dengan cepat, yang kemudian memperkuat solidaritas mereka.

“Kalau dulu, pemicu gerakan 1998 itu bentrokan dengan aparat di Makassar tahun 1996. Kemudian mulai menyebar pertengahan hingga akhir 1997, dan memuncak di Mei 1998. Itu butuh berapa lama? Sekarang tidak karena ada sosial media,” katanya yang juga mantan aktivis kemahasiswaan di penghujung era Orde Baru.

“Mereka bisa melihat aksi mahasiswa dari gadget, demo di Malang, di Yogyakarta, di Surabaya, itu menginspirasi mereka untuk juga turun ke jalan,” ujar Muradi.

Apa peran mahasiswa dalam sejarah perjuangan Indonesia?

Sumber gambar, Getty Images

Sejarah mencatat setidaknya ada enam gerakan mahasiswa yang berperan penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Pertama adalah gerakan mahasiswa pada 1908, dipelopori oleh mahasiswa dari Sekolah Dokter Jawa (STOVIA) yang membentuk Boedi Oetomo, organisasi pemuda dan nasionalis pertama di Indonesia.

Para mahasiswa di era kolonialisme Belanda ini berperan sebagai pelopor kebangkitan nasional. Mereka bergerak memunculkan wacana tentang sebuah negara Indonesia.

Kedua yaitu gerakan mahasiswa pada 1928. Para mahasiswa bersatu melahirkan Sumpah Pemuda, yang membangkitkan nasionalisme dan persatuan di Indonesia dalam konsep “satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa”.

Bahkan, pada kongres ini lagu Indonesia Raya karya W.R Supratman diperdengarkan untuk pertama kalinya.

Ketiga, adalah gerakan mahasiswa pada 1945. Angkatan muda ini ‘menculik’ Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Sumber gambar, Kompas.com/30 Tahun Indonesia Merdeka 1965 – 1973 (Jilid 3) (1975)

Keempat, gerakan mahasiswa pada 1966. Pascatragedi Gerakan 30 September 1966, mahasiswa melahirkan konsep Tritura (tiga tuntutan rakyat), yaitu bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, rombak Kabinet Dwikora; dan turunkan Harga.

Protes mahasiswa yang didukung kekuatan militer saat itu berujung pada keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), yang digunakan Soeharto untuk merebut kekuasaan dari tangan Sukarno.

Kelima adalah gerakan mahasiswa di periode 1970-an. Dugaan korupsi, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan membuat mahasiswa turun ke jalan menentang pemerintahan Soeharto. Puncaknya, terjadi Peristiwa Malari 1974, dimana 11 orang tewas, lebih dari 120 orang luka, serta ratusan mobil dan toko rusak.

Keenam, gerakan besar pada 1998, yang menjatuhkan rezim Orde Baru Soeharto yang berkuasa 32 tahun.

Dalam tulisan ‘Arah Gerakan Mahasiswa: Gerakan Politik Ataukah Gerakan Moral‘, dosen FISIP UGM, Sunyoto Usman mengatakan:

“Mahasiswa turun ke jalan melakukan tekanan politik ketika ada kegentingan yang terjadi, atau ada kondisi-kondisi struktural yang memaksa mereka beraksi secara politik. Gerakan mahasiswa menjadi kelompok penekan yang menghubungkan kegelisahan rakyat dengan negara.”

Sumber gambar, Getty Images

Namun, apakah aksi demonstrasi mahasiswa kali ini berpotensi membesar, dan bahkan mencapai aksi protes pada 1998?

Irine Hiraswari Gayatri mengatakan salah satu faktor penting yang mendorong aksi demonstrasi besar-besaran pada 1998 adalah krisis ekonomi di Asia yang menyebabkan kesulitan ekonomi di masyarakat.

“Pada [demo] 1998 itu berkelindan dengan krisis ekonomi Asia 1997. Ketidakpuasan tinggi. Sekarang tidak terlalu, sebagian merasa ekonomi masih ok. Pemerintahan baru perlu dikasih kesempatan,” kata Irine.

Walaupun demikian, katanya, demonstrasi menentang Revisi UU TNI ini memiliki arti penting sebagai kontrol massa kepada pemerintahan.

“Dari sisi gerakan demonstrasi mahasiswa, demonstrasi ini bisa dilihat sebagai langkah awal dari sebuah pergerakan yang lebih panjang.”

“Ke depan, ini mungkin menjadi titik balik bagi mahasiswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam diskursus politik dan kebijakan negara, serta membuka peluang bagi terjadinya gerakan-gerakan sosial yang lebih besar di masa mendatang.”

Wartawan Yuli Saputra di Bandung, Kamal di Semarang, dan Efendi Murdiono di Lumajang berkontribusi dalam artikel ini.

Developer, freelancer, dan entrepreneur di bidang web & server. Founder Gonary.id.